Nur in der Landwirtschaft anwendbar?

Unter dem, was mir von der Betreibswirtschaftslehre geblieben ist, nimmt das Gesetz des abnehmenden Grenzertrags eine prominente Stelle ein. Es wird, m.E. etwas weniger aussagekräftig, auch Ertragsgesetz genannt. Dass wir es Turgot (1727-1781), einem französischen Ökonomom der Aufklärung zu verdanken haben, erinnere ich mich auch.Wikipedia wie INOMICS oder die Uni Münster erklären diese Produktionstheorie sehr gut .

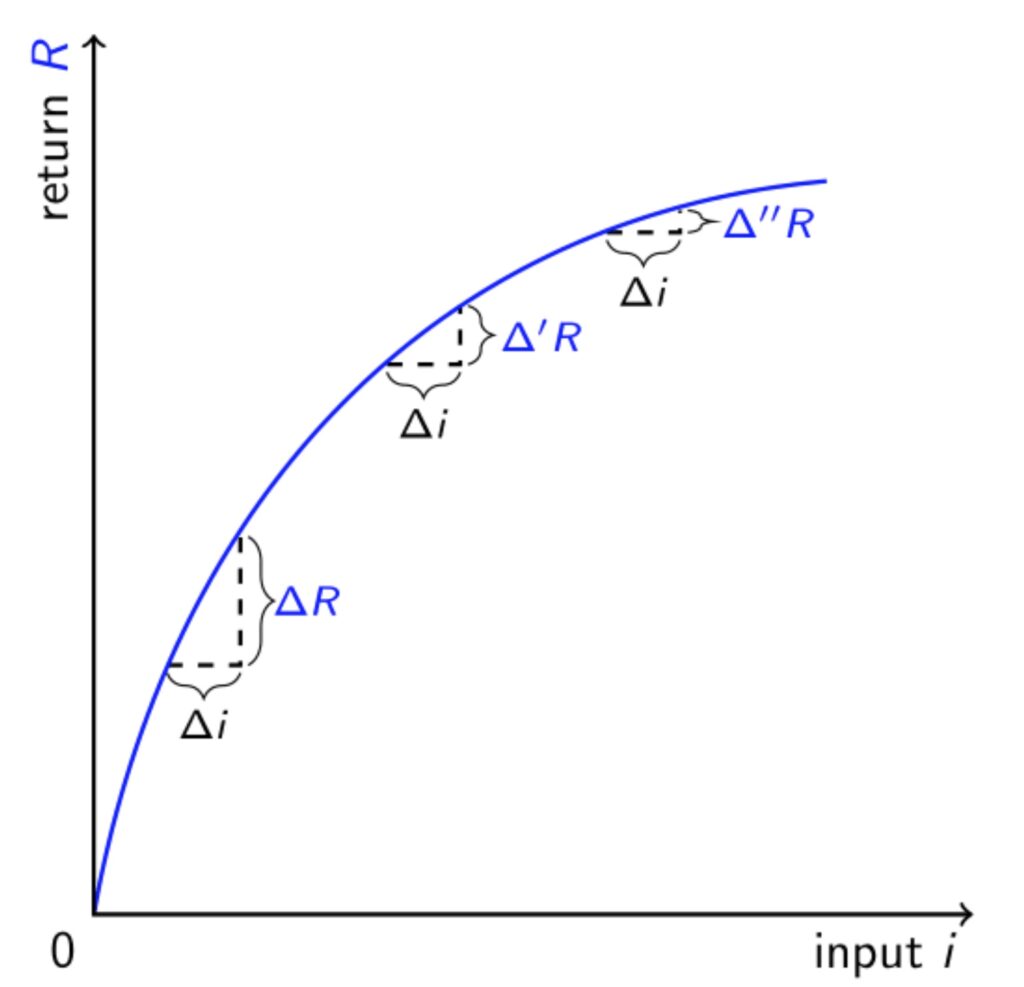

Abb. 1: Bei gleichem Einsatz wird der Mehrertrag immer kleiner, bei Düngung, um beim Beispiel Landwirtschaft zu bleiben, kann er sogar negativ werden: überdüngte Böden sind weniger produktiv. Quelle: „Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag“ in INOMICS, Economics Terms A-Z – Die wichtigsten Fachbegriffe der VWL. „Findet beim Ackerboden eine Bearbeitung statt, wird der Ertrag größer; durch eine zweite und dritte Bearbeitung wird der Ertrag nicht nur verdoppelt und verdreifacht, sondern vervierfacht und verzehnfacht. Der Ertrag steigt in einem viel stärkeren Verhältnis als der Aufwand bis zu einem gewissen Punkt, in dem der Ertrag im Verhältnis zum Aufwand maximal ist. Wenn dieser Punkt überschritten wird, steigt zwar der Ertrag auch noch … und wird immer geringer, bis infolge der erschöpften Fruchtbarkeit des Bodens auch künstliche Maßnahmen nichts mehr hinzufügen können…“.

Thünen (1753-1850) hat diese Gesetzmäßigkeit erstmals bestätigt und auch formalisiert. Ganz wichtig: die Gesetzmäßigkeit gilt unter sogenannten ceterus-paribus -Bedingungen, d.h. alle anderen Faktoren bleiben gleich.

Z.B. die Diskussion um den Alkoholkonsum, die im Moment wieder sehr heftig geführt wird. Als es gelungen ist, den Alkoholkonsum insgesamt zu senken, hat man sicherlich viel für die Gesundheit getan. Die Opfer, die gebracht werden mussten, immer auf die Breite bezogen, waren gering, d.h. mäßiger Weinkonsum war durchaus akzeptiert, die Lebensqualität wurde dadurch nicht gemindert. Wenn man jetzt aber auf Null gehen will, nach dem Motto, schon das erste Glas schadet, dann wird unser Einsatz sehr spürbar, in dem Sinne, dass wir uns mehr oder weniger von einem umfassenden Kulturgut verabschieden. Diese Art der Genussfeindlichkeit wird auch zu sozialen Einbußen und zu einer allgemeinen Minderung des Wohlbefindens führen, aber die Gesundheit bzw. die Lebenserwartung wird nur noch unmerklich steigen. Alles deutet darauf hin, dass wir uns auf dem sehr flachen Teil der Kurve befinden, dass das Plateau vielleicht auch schon erreicht ist.

Was wir auch in der Betriebswirtschaftslehre gelernt haben: Begrenzte Mengen an Inputs sollen so auf die verschiedenen Produktionen verteilt werden, dass sie möglichst überall noch im Bereich steigender oder konstanter Grenzerträge wirken. Dann ist das Gesamtoptimum erreicht.

Um auf das Thema Alkohol und Gesundheit zurückzukommen, meine Frage an die Mediziner: Gibt es nicht Bereiche, in denen wir uns noch auf dem ansteigenden Teil der Kurve befinden, in denen unsere begrenzt möglichen Anstrengungen besser investiert wären?

Jedenfalls werde ich des Öfteren auf Beispiele diese Theorie zurückkommen, das verwendete Schlagwort wird AGE (abnehmender Grenzertrag) lauten. Und ich bin sicher, dass auch Sie genügend Beispiele wissen, wo dieses Ertraggesetz zutrifft.

In diesem Beitrag verwendete Literatur- und Bildquellen:

12916061

{12916061:JFHAP6I5}

1

apa

50

default

556

https://sophia.kobler-margreid.com/wp-content/plugins/zotpress/

%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3Afalse%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22JFHAP6I5%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A12916061%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22parsedDate%22%3A%222024-12-02%22%2C%22numChildren%22%3A1%7D%2C%22bib%22%3A%22%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-bib-body%26quot%3B%20style%3D%26quot%3Bline-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%26quot%3B%26gt%3B%5Cn%20%20%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-entry%26quot%3B%26gt%3BAnne%20Robert%20Jacques%20Turgot.%20%282024%29.%20In%20%26lt%3Bi%26gt%3BWikipedia%26lt%3B%5C%2Fi%26gt%3B.%20%26lt%3Ba%20class%3D%26%23039%3Bzp-ItemURL%26%23039%3B%20href%3D%26%23039%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DAnne_Robert_Jacques_Turgot%26amp%3Boldid%3D250886856%26%23039%3B%26gt%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DAnne_Robert_Jacques_Turgot%26amp%3Boldid%3D250886856%26lt%3B%5C%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%5Cn%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22encyclopediaArticle%22%2C%22title%22%3A%22Anne%20Robert%20Jacques%20Turgot%22%2C%22creators%22%3A%5B%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22Anne%20Robert%20Jacques%20Turgot%2C%20baron%20de%20l%5Cu2019Aulne%20%28%2A%2010.%20Mai%201727%20in%20Paris%3B%20%5Cu2020%2018.%20M%5Cu00e4rz%201781%20ebenda%3B%20h%5Cu00e4ufig%20auch%20in%20der%20Schreibung%20baron%20de%20Laune%29%20war%20ein%20franz%5Cu00f6sischer%20Staatsmann%20und%20%5Cu00d6konom%20der%20Aufkl%5Cu00e4rung%2C%20der%20zur%20vorklassischen%20%5Cu00d6konomie%20gez%5Cu00e4hlt%20werden%20kann.%20Er%20beschrieb%20die%20Grundz%5Cu00fcge%20des%20Ertragsgesetzes%2C%20aber%20auch%20Beitr%5Cu00e4ge%20zur%20Encyclop%5Cu00e9die.%22%2C%22encyclopediaTitle%22%3A%22Wikipedia%22%2C%22date%22%3A%222024-12-02T11%3A42%3A09Z%22%2C%22ISBN%22%3A%22%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DAnne_Robert_Jacques_Turgot%26oldid%3D250886856%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22collections%22%3A%5B%2297X92UX5%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222025-03-11T10%3A42%3A44Z%22%7D%7D%5D%7D

12916061

{12916061:JXIERHQ2}

1

apa

50

default

556

https://sophia.kobler-margreid.com/wp-content/plugins/zotpress/

%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3Afalse%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22JXIERHQ2%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A12916061%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22parsedDate%22%3A%222025-01-05%22%2C%22numChildren%22%3A1%7D%2C%22bib%22%3A%22%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-bib-body%26quot%3B%20style%3D%26quot%3Bline-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%26quot%3B%26gt%3B%5Cn%20%20%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-entry%26quot%3B%26gt%3BJohann%20Heinrich%20von%20Th%26%23xFC%3Bnen.%20%282025%29.%20In%20%26lt%3Bi%26gt%3BWikipedia%26lt%3B%5C%2Fi%26gt%3B.%20%26lt%3Ba%20class%3D%26%23039%3Bzp-ItemURL%26%23039%3B%20href%3D%26%23039%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DJohann_Heinrich_von_Th%25C3%25BCnen%26amp%3Boldid%3D251929010%26%23039%3B%26gt%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DJohann_Heinrich_von_Th%25C3%25BCnen%26amp%3Boldid%3D251929010%26lt%3B%5C%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%5Cn%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22encyclopediaArticle%22%2C%22title%22%3A%22Johann%20Heinrich%20von%20Th%5Cu00fcnen%22%2C%22creators%22%3A%5B%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22Johann%20Heinrich%20von%20Th%5Cu00fcnen%20%28%2A%2024.%20Juni%201783%20in%20Canarienhausen%2C%20Wangerland%3B%20%5Cu2020%2022.%20September%201850%20in%20Tellow%29%20war%20ein%20deutscher%20Agrar-%20und%20Wirtschaftswissenschaftler%2C%20Sozialreformer%20und%20Musterlandwirt.%20Er%20vereinte%20theoretische%20Kenntnisse%20der%20Mathematik%20mit%20praktischen%20Erfahrungen%20aus%20seinem%20landwirtschaftlichen%20Musterbetrieb.%20Er%20kann%20zur%20klassischen%20%5Cu00d6konomie%20gez%5Cu00e4hlt%20werden%2C%20ist%20aber%20auch%20ein%20fr%5Cu00fcher%20Autor%20der%20Wirtschaftsgeographie.%22%2C%22encyclopediaTitle%22%3A%22Wikipedia%22%2C%22date%22%3A%222025-01-05T10%3A14%3A28Z%22%2C%22ISBN%22%3A%22%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DJohann_Heinrich_von_Th%25C3%25BCnen%26oldid%3D251929010%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22collections%22%3A%5B%2297X92UX5%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222025-03-11T10%3A43%3A20Z%22%7D%7D%5D%7D

12916061

{12916061:HPPZADW5}

1

apa

50

default

556

https://sophia.kobler-margreid.com/wp-content/plugins/zotpress/

%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3Afalse%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22HPPZADW5%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A12916061%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22numChildren%22%3A1%7D%2C%22bib%22%3A%22%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-bib-body%26quot%3B%20style%3D%26quot%3Bline-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%26quot%3B%26gt%3B%5Cn%20%20%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-entry%26quot%3B%26gt%3B%26lt%3Bi%26gt%3BLaw%20of%20Diminishing%20Marginal%20Returns%20Definition%20%7C%20INOMICS%20-%20The%20Site%20for%20Economists%26lt%3B%5C%2Fi%26gt%3B.%20%28n.d.%29.%20Retrieved%20February%2017%2C%202025%2C%20from%20%26lt%3Ba%20class%3D%26%23039%3Bzp-ItemURL%26%23039%3B%20href%3D%26%23039%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Finomics.com%5C%2Fde%5C%2Fterms%5C%2Flaw-of-diminishing-marginal-returns-1420111%26%23039%3B%26gt%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Finomics.com%5C%2Fde%5C%2Fterms%5C%2Flaw-of-diminishing-marginal-returns-1420111%26lt%3B%5C%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%5Cn%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22webpage%22%2C%22title%22%3A%22Law%20of%20Diminishing%20Marginal%20Returns%20Definition%20%7C%20INOMICS%20-%20The%20Site%20for%20Economists%22%2C%22creators%22%3A%5B%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22Das%20Gesetz%20des%20abnehmenden%20Grenzertrags%20besagt%2C%20dass%20mit%20zunehmendem%20Input%20eines%20Produktionsfaktors%20ceteris%20paribus%20der%20zus%5Cu00e4tzliche%20Output%20der%20letzten%20Input-Einheit%20abnimmt.%20Die%20Produktion%20von%20Waren%20und%20Dienstleistungen%20erfordert%20den%20Einsatz%20verschiedener%20Produktionsfaktoren.%22%2C%22date%22%3A%22%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Finomics.com%5C%2Fde%5C%2Fterms%5C%2Flaw-of-diminishing-marginal-returns-1420111%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22collections%22%3A%5B%22XRM32UR8%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222025-02-17T18%3A32%3A49Z%22%7D%7D%5D%7D

Law of Diminishing Marginal Returns Definition | INOMICS - The Site for Economists . (n.d.). Retrieved February 17, 2025, from

https://inomics.com/de/terms/law-of-diminishing-marginal-returns-1420111

12916061

{12916061:SCG8NAV6}

1

apa

50

default

556

https://sophia.kobler-margreid.com/wp-content/plugins/zotpress/

%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3Afalse%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22SCG8NAV6%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A12916061%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22parsedDate%22%3A%222025-02-10%22%2C%22numChildren%22%3A1%7D%2C%22bib%22%3A%22%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-bib-body%26quot%3B%20style%3D%26quot%3Bline-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%26quot%3B%26gt%3B%5Cn%20%20%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-entry%26quot%3B%26gt%3BErtragsgesetz.%20%282025%29.%20In%20%26lt%3Bi%26gt%3BWikipedia%26lt%3B%5C%2Fi%26gt%3B.%20%26lt%3Ba%20class%3D%26%23039%3Bzp-ItemURL%26%23039%3B%20href%3D%26%23039%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DErtragsgesetz%26amp%3Boldid%3D253205631%26%23039%3B%26gt%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DErtragsgesetz%26amp%3Boldid%3D253205631%26lt%3B%5C%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%5Cn%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22encyclopediaArticle%22%2C%22title%22%3A%22Ertragsgesetz%22%2C%22creators%22%3A%5B%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22Das%20Ertragsgesetz%20%28auch%20Gesetz%20des%20sinkenden%20Grenzertrags%20oder%20Gesetz%20vom%20abnehmenden%20Ertragszuwachs%29%20ist%20ein%20%5Cu00f6konomisches%20Modell%2C%20das%20die%20Relation%20von%20Aufwand%5C%2FEinsatz%20%28englisch%20Input%29%20und%20Ertrag%20%28englisch%20Output%29%20beschreibt%2C%20wenn%20ein%20Produktionsfaktor%20ver%5Cu00e4ndert%20wird%20und%20alle%20anderen%20gleich%20bleiben%20%28partielle%20Faktorvariation%29.%22%2C%22encyclopediaTitle%22%3A%22Wikipedia%22%2C%22date%22%3A%222025-02-10T20%3A42%3A27Z%22%2C%22ISBN%22%3A%22%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fde.wikipedia.org%5C%2Fw%5C%2Findex.php%3Ftitle%3DErtragsgesetz%26oldid%3D253205631%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22collections%22%3A%5B%2297X92UX5%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222025-03-11T10%3A42%3A59Z%22%7D%7D%5D%7D

12916061

{12916061:6WC726RB}

1

apa

50

default

556

https://sophia.kobler-margreid.com/wp-content/plugins/zotpress/

%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3Afalse%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%226WC726RB%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A12916061%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22creatorSummary%22%3A%22Fertig%22%2C%22parsedDate%22%3A%222004-01-01%22%2C%22numChildren%22%3A1%7D%2C%22bib%22%3A%22%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-bib-body%26quot%3B%20style%3D%26quot%3Bline-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%26quot%3B%26gt%3B%5Cn%20%20%26lt%3Bdiv%20class%3D%26quot%3Bcsl-entry%26quot%3B%26gt%3BFertig%2C%20G.%20%282004%2C%20January%201%29.%20%26lt%3Bi%26gt%3BDer%20demographische%20%26%23xDC%3Bbergang%20-%20Glossar%3A%20Gesetz%20vom%20fallenden%20Grenzertrag%26lt%3B%5C%2Fi%26gt%3B.%20%26lt%3Ba%20class%3D%26%23039%3Bzp-ItemURL%26%23039%3B%20href%3D%26%23039%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fwww.uni-muenster.de%5C%2FGeschichte%5C%2FSWG-Online%5C%2Fdem_uebergang%5C%2Fglossar_grenzertrag.htm%26%23039%3B%26gt%3Bhttps%3A%5C%2F%5C%2Fwww.uni-muenster.de%5C%2FGeschichte%5C%2FSWG-Online%5C%2Fdem_uebergang%5C%2Fglossar_grenzertrag.htm%26lt%3B%5C%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%5Cn%26lt%3B%5C%2Fdiv%26gt%3B%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22webpage%22%2C%22title%22%3A%22Der%20demographische%20%5Cu00dcbergang%20-%20Glossar%3A%20Gesetz%20vom%20fallenden%20Grenzertrag%22%2C%22creators%22%3A%5B%7B%22creatorType%22%3A%22author%22%2C%22firstName%22%3A%22Georg%22%2C%22lastName%22%3A%22Fertig%22%7D%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22Einf%5Cu00fchrungen%20in%20die%20Wirtschafts-%20und%20Sozialgeschichte%20des%2019.%20und%2020.%20Jahrhunderts%22%2C%22date%22%3A%222004-01-01T012%3A00%2B01%3A00%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.uni-muenster.de%5C%2FGeschichte%5C%2FSWG-Online%5C%2Fdem_uebergang%5C%2Fglossar_grenzertrag.htm%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22collections%22%3A%5B%22XRM32UR8%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222025-03-01T22%3A28%3A26Z%22%7D%7D%5D%7D

Fertig, G. (2004, January 1).

Der demographische Übergang - Glossar: Gesetz vom fallenden Grenzertrag .

https://www.uni-muenster.de/Geschichte/SWG-Online/dem_uebergang/glossar_grenzertrag.htm